Das ökumenische Konzil von Nicäa 325 und das dort von Bischöfen und weiteren Klerikern verabschiedete ökumenische Glaubensbekenntnis sind wirkmächtig bis in unsere Gegenwart. Anerkannt von der gesamten Christenheit, wird darin Jesus Christus als „wesensgleich“ mit Gott in dessen biblischer Einheit bekannt. Einberufen von Kaiser Konstantin, ist das Konzil nicht nur kirchen- und theologiegeschichtlich, sondern auch weltgeschichtlich bedeutsam. Diesem Ereignis vor 1700 Jahren, dem ersten Glaubensbekenntnis der frühen Christenheit und dessen Einfluss widmet sich die diesjährige Sommerausstellung im Domforum Köln: „Der Dom als Bekenntnis des Glaubens“.

Ausstellung in ökumenischer Kooperation entwickelt

Entwickelt wurde sie vom Domforum und der Dombauhütte in enger ökumenischer Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk Köln und der evangelischen Melanchthon Akademie (MAK). Autoren der Präsentation sind MAK-Leiter Dr. Martin Bock, Dr. des. Matthias Deml (Leiter des Dombauarchivs der Kölner Dombauhütte), Harald Schlüter (stellvertretender Leiter des Domforums und Referent für Dom- und Kirchenführungen) und Dr. Rainer Will (stellvertretender Leiter des Katholischen Bildungswerks Köln). Sie haben die Texte paarweise verfasst. Bei der Vorstellung der Schau informierten sie zudem unter anderem über ihre Herangehensweise und Fragestellungen.

Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens anhand exemplarischer Objekte

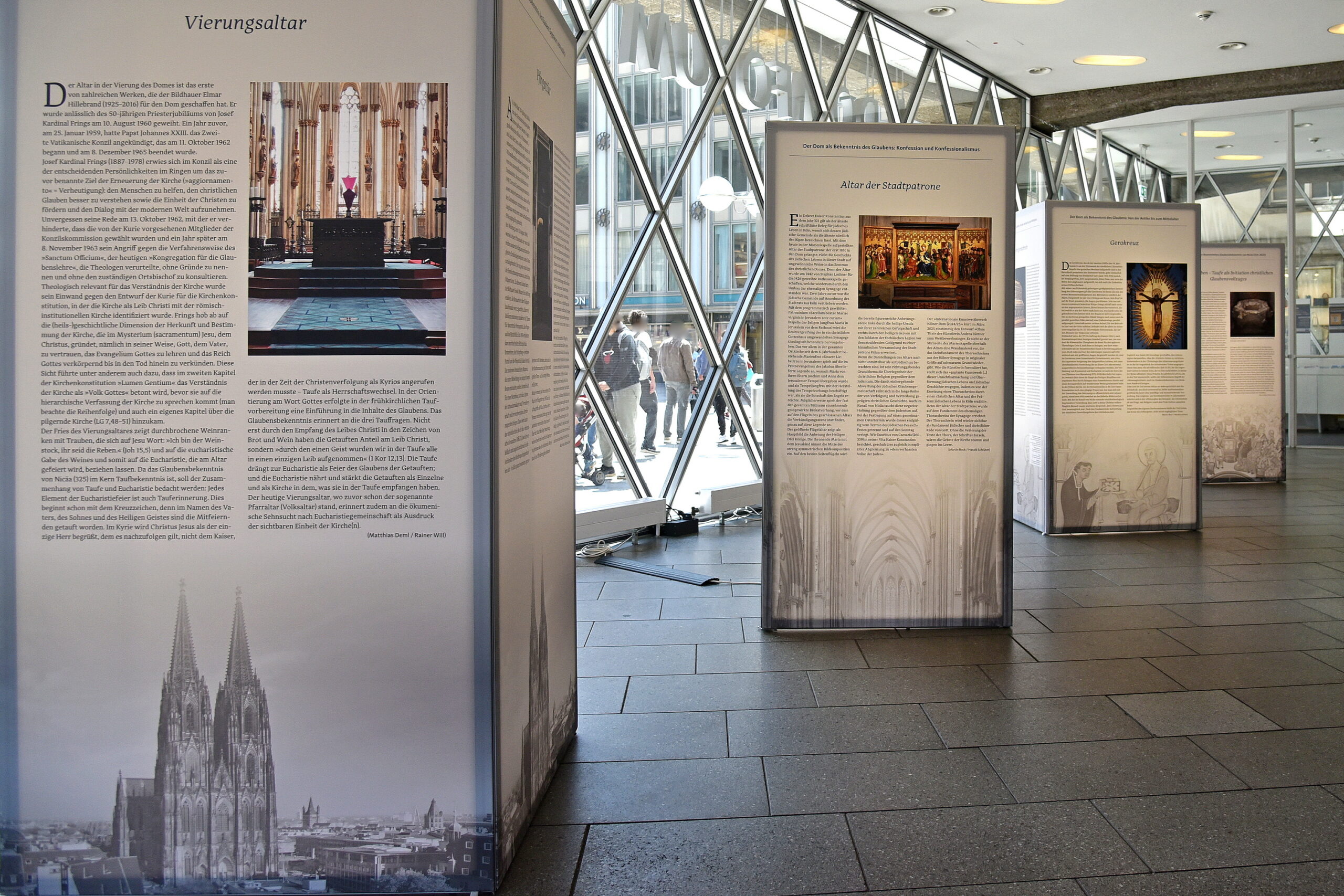

Die Ausstellung umfasst vier Stelen mit Bildern beispielhaft ausgesuchter Ausstattungsstücke des Doms und erläuternden Texten. Es wird aufgezeigt, „wie auf dem Hintergrund der kirchen- und theologiegeschichtlichen, geistes- und kulturhistorischen Entwicklung sich im Laufe der Jahrhunderte mit Fragen des Glaubens in der Kirche auseinandergesetzt wurde“, so Will. Und wie man in die jeweilige Zeit hinein diese Glaubensfragen übersetzte. Sie bietet in einem fruchtbaren Dialog zwischen Kunst und Theologie laut Will Seitenblicke auf unterschiedliche Folgen der Wirkungsgeschichte des Konzils und des Glaubensbekenntnisses von Nicäa.

Ökumenische Dimension der Ausstellung

Wie Dombaumeister Peter Füssenich betonte Martin Bock die ökumenische Dimension der Ausstellung. Der Kölner Dom sei nicht nur Ausdruck des katholischen Glaubens. Weil er in seiner Baugeschichte sozusagen durch das Zeitalter des Konfessionalismus seit dem 16. Jahrhundert gegangen sei, sei er ebenso Ausdruck des christlichen Glaubens insgesamt. So suchten und fänden in ihm alle Kölnerinnen und Kölner, auch evangelische und anderskonfessionelle Christinnen und Christen immer einen Anknüpfungspunkt für den gemeinschaftlichen christlichen Glauben. „Nicht überall, aber an vielen Stellen. Und genau um diese haben wir uns in dieser Ausstellung bemüht.“

Zugleich verbinde das 1700 Jahre alte Glaubensbekenntnis von Nicäa heute nicht nur katholische und evangelische, sondern orthodoxe und altorientalische Kirchen miteinander. Obwohl es in so anderer Zeit entstanden sei, trügen im Ökumenischen Rat der Kirchen mit Sitz in Genf über 350 Kirchen dieses Glaubensbekenntnis mit. Das habe Gründe, die immer wieder zu dem Wesentlichen des christlichen Glaubens zurückführten: „Der Glaube an den einen Gott, der diese Welt geschaffen hat und den wir auch trotz aller Spannungen und Gefährdungen nicht von dieser Welt trennen können.“

„In einer Zeit, in der auch damals sehr viele Spaltungen und Spannungen in der Welt waren, vielleicht gar nicht so unähnlich zu heute, ist das Glaubensbekenntnis von Nicäa ein sehr gelungener langfristiger theologischer Versuch, Spaltungen zu überwinden“, ist Bock zuversichtlich. Denn er sei gelungen durch kluge und denkwürdige Formulierungen. „Denkwürdig in dem Sinne, dass längst nicht nur die Theologie, sondern auch die Philosophie und die Kunstgeschichte immer wieder die Möglichkeit hatten, sich an diesen Formulierungen zu reiben, und in ganz unterschiedlicher Zeit dafür einen Anstoß für das heutige Denken zu finden.“

„In einer Zeit, in der auch damals sehr viele Spaltungen und Spannungen in der Welt waren, vielleicht gar nicht so unähnlich zu heute, ist das Glaubensbekenntnis von Nicäa ein sehr gelungener langfristiger theologischer Versuch, Spaltungen zu überwinden“, ist Bock zuversichtlich. Denn er sei gelungen durch kluge und denkwürdige Formulierungen. „Denkwürdig in dem Sinne, dass längst nicht nur die Theologie, sondern auch die Philosophie und die Kunstgeschichte immer wieder die Möglichkeit hatten, sich an diesen Formulierungen zu reiben, und in ganz unterschiedlicher Zeit dafür einen Anstoß für das heutige Denken zu finden.“

Erste Stele: Altchristliches Baptisterium und vermuteter frühchristlicher Versammlungsort in Köln

Zunächst nimmt die Ausstellung den vermuteten frühchristlichen Versammlungsort in Köln in der heutigen Domgegend in den Blick. Ebenso das altchristliche Baptisterium am Dom als Kölns ältester Taufort. „Das Glaubensbekenntnis von Nicäa ist im Kern ein Taufbekenntnis. Darauf kommen wir immer wieder als Anhaltspunkt zurück“, so Will.

Zweite Stele: „Von der Antike bis zum Mittelalter“

Am Gerokreuz könne man sehr schön unsere Idee als Ausstellungsmacher verdeutlichen, so Schlüter. „Das Christentum geht hervor aus der jüdischen Religion als einer Religion der Bilderlosigkeit – und wählt das Bild. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass es das in einer Form tut, dafür steht Nicäa, dass es sagt, in Jesus Christus, im Mensch gewordenen Gott, wesensgleich mit Gott Vater, ist Gott sichtbar in der Welt und das macht möglich, Bilder zu schaffen“, erläuterte er. In der frühen Kirche habe es eine große Zurückhaltung gegeben, Jesus als den Gekreuzigten darzustellen. Das Gerokreuz gehöre auf jeden Fall zu den ältesten Bildwerken dieser Art in dieser Größe und in dieser Präsenz. Es gehe im gotischen Dom heute fast unter. In den Vorgängerbauten sei es in der Mitte aufgestellt gewesen. „Die Wirkmacht dieses Bildes in seiner Modernität ragt auch heute heraus.“

„Das Gerokreuz bildete im Vorgängerbau des Kölner Doms das zentrale christologische Zeichen“, so Bock. Der Dreikönigenschrein einerseits mit der Geburt Jesu, und andererseits sozusagen der tote Christus am Kreuz. „Das ist bis heute auch eine Provokation, die uns selber zu denken gibt: Wie kann es sein, dass in diesem toten Menschen Gott anwesend und gleichzeitig aber auch nicht einfach anwesend ist?“, formulierte Bock mit Blick auch auf die Philosophie des 19. Jahrhunderts und auf die weltweite Auseinandersetzung mit dem Nihilismus. Das gehe bis hinein in die Frage, ob wir angesichts aller Abgründe in der Welt noch an Gott glauben könnten.

Dritte Stele: „Konfession und Konfessionalismus“

Die 3. Stele beschäftigt sich mit der Zeit des Dombaus vom 13. bis 16. Jahrhundert, mit den konfessionellen und kulturellen Spannungen in der Reformation. Auf ihr findet sich auch die 1544, also erst nach der Bauunterbrechung 1528 gefertigte Kanzel. Bis heute wird die vom französischen Schriftsteller Victor Hugo als „sehr hübsch erfunden und sehr hübsch in Eichenholz geschnitzt“ gewürdigte Renaissance-Kanzel regelmäßig als Predigtort genutzt. Als älteste in Köln erhaltene verweist sie laut Deml in die Zeit der Glaubensspaltung. Auch auf die wenige Jahre zuvor eingeleiteten Reformvorhaben des Kölner Erzbischofs Hermann von Wied. Zunächst scharfer Gegner der Reformation, so Will, habe sich durch Begegnungen etwa mit Bucer und Melanchthon „in ihm die Überzeugung von der Notwendigkeit von Kirchenreformen“ verfestigt. Die Einladung an diese und andere evangelische Theologen nach Köln, um diese im Bistum umzusetzen, rief den „entschiedenen Widerstand vor allem des Domkapitels“ hervor. Von Wied wurde suspendiert und exkommuniziert.

Vierte Stele: „Gegenwart und Ausblick“

Die 4. Stele beschäftigt sich mit der Gegenwart und gibt einen Ausblick in die Zukunft hinein. Die ausgewählten Ausstattungsstücke sollen beispielhaft dafür stehen, wie der christliche Glaube in seiner schöpfungstheologischen, eucharistischen und pfingstlichen Dimension heute neu entdeckt und erzählt wird. Vorgestellt wird unter anderem das 2007 eingeweihte Südquerhausfenster. Es verdankt sich einem Entwurf von Gerhard Richter. Auf 106 qm vereint es 11.263 Glasquadrate in 72 verschiedenen Farben. Schlüter sieht in diesem völlig abstrakten Kunstwerk ein Fenster, das – im Gegenzug zum Gerokreuz – sozusagen das Bild verweigert. Ein bilderloses Werk, das sich mit seinen Spiegelungen gleichzeitig den geometrischen Formen des Maßwerks unterordnet. Und sich damit einfügt „in ein großes Ordnungsprinzip, mit dem die Gotik diesen riesigen Bau vom Kleinsten bis ins Größte entwickelt hat“.

Bilder müssen transzendiert werden

Schlüter sieht in diesem Fenster gewissermaßen Ordnung und Chaos vereint. Es lege mit Blick auf Nicäa nochmal den Gedanken nahe, „dass Gott hier auch wieder in Begriffen benannt wird, die eigentlich in diese Abstraktion hineinreichen: Gott als Licht vom Licht zu bezeichnen und ihn als den Schöpfer, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist.“ Auch und gerade das Richter-Fenster stehe fast didaktisch für die Botschaft, das Bilder auch wieder transzendiert werden müssten. „Das ist auch die Aufgabe der Erklärung in Führungen vor Ort. Dass wir nicht an den Bildern kleben bleiben, sondern sie auch wieder loslassen können.“

Lauf- und Öffnungszeiten der Präsentation

Die Ausstellung im Foyer des Domforums, Domkloster 3, ist bis einschließlich 31. August 2025 zu sehen: montags bis samstags von 9.30 bis 17 Uhr, sonntags von 13 bis 17 Uhr. Sämtliche Ausstellungstexte und -bilder finden sich in einer Broschüre vereinigt. Diese ist vor Ort erhältlich, ebenso in der MAK sowie der Pressestelle des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region.

Text: Engelbert Broich

Foto(s): Engelbert Broich

Der Beitrag Ausstellung im Domforum Köln verbindet Glaube, Geschichte und Menschen: 1700 Jahre Glaubensbekenntnis von Nicäa erschien zuerst auf Evangelischer Kirchenverband Köln und Region.