Bibeln und Bücher mit biblischen Geschichten für Kinder gibt es zuhauf. Aber die „Alle-Kinder-Bibel. Unsere Geschichten mit Gott“ im Neukirchener Verlag ist rassismuskritisch und vielfaltssensibel. Für die Präsentation der Novität hatten die VEM und der Neukirchener Verlag die Christuskirche am Kölner Stadtgarten gewählt.

„Genau der richtige Ort dafür“, meinte Pfarrer Christoph Rollbühler bei seiner Begrüßung. Zuvor hatte der „Hausherr“ an die Pfarrerin Christine Breitbach erinnert, die in ihrer Arbeit an der Christuskirche auch eine Theologie und Liturgie für Frauen mit Gewalterfahrung entwickelt habe. „Sie stand damit auf dem Boden feministischer Theologie der 1980/90er Jahre. Es gab viel Gegenwind damals. Bei ihr habe ich gelernt, ich war ihr Vikar.“

Der Backstage-Bereich von Kirche sei damals wie heute von Machtgewohnheiten geprägt. „Wir versuchen hier an der Christuskirche einen anderen Weg zu gehen, versuchen bei aller Fehlerfreundlichkeit anders zu sein in der Kommunikation, in der Kultur der Gottesdienste und in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Statt Wahrheit gibt es hier Poesie, statt Ist-Sätze Sprachbilder“, begründete Rollbühler, weswegen er sich als Pfarrer dieser Gemeinde und Kirche sehr freue über den Booklaunch an diesem Ort.

Spannende Gespräche, dazu Lesungen und Musik

Entstanden sei die Idee zum Buch 2021 auf einer Konferenz der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) mit Menschen, „die in Deutschland das Bewusstsein für die weltweite Christenheit schärfen wollen“. So liest es sich im informativen „Nachwort für erwachsene (Vor-)leser*innen dieser Kinderbibel“ im jüngst vorgelegten zweiten Band der „ Alle-Kinder-Bibel“, der auch als Hörbuch verfügbar ist. Kinder sollen wiederum darin bestärkt werden, „dass Gottes Liebe uns alle einschließt – unabhängig davon, wer wir sind oder woher wir kommen“.

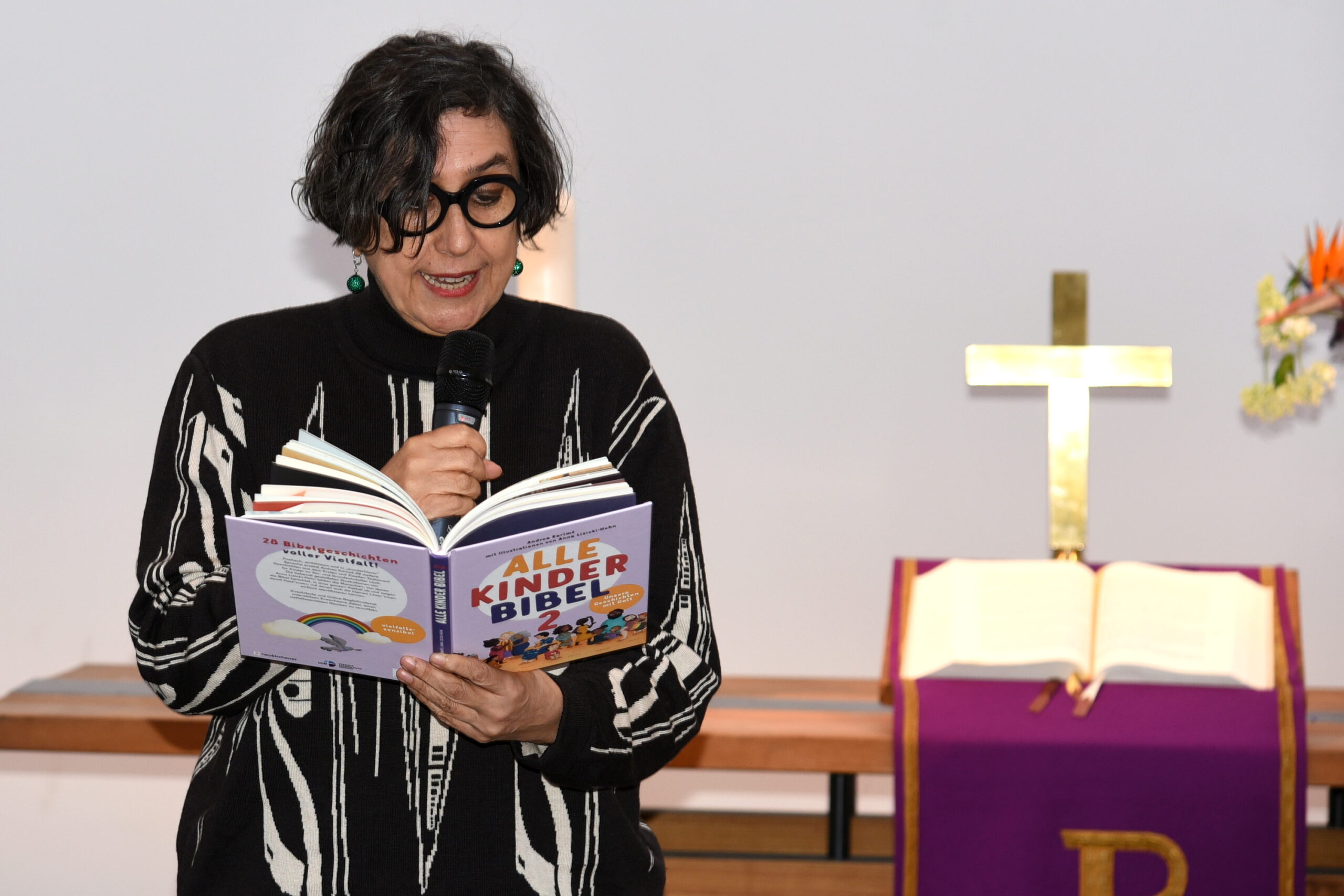

Einladend stieg Sarah Vecera in die Veranstaltung ein, die anmutete wie ein Treffen unter Vertrauten, Freunden und Bekannten. Die Bildungsreferentin der VEM mit dem Themenschwerpunkt „Antirassismus und Kirche“ hieß als Moderatorin sehr viele der Besuchenden namentlich willkommen und vermittelte eine große Freude über das nun gemeinsam zu feiernde Erreichte. Zentral blickte sie mit Podiumsgästen auf die Geschichte des Gesamtprojektes und explizit die Entstehung und Inhalte des zweiten Bibel-Bandes. Am Gespräch nahmen teil die Mitwirkenden Andrea Karimé, Autorin beider „Alle-Kinder-Bibeln“, Pastorin Dr. Claudia Währisch-Oblau, Leiterin der VEM-Abteilung Evangelisation, und Pfarrer*in Tovja Heymann aus Hessen. Freuen durften sich die Anwesenden, darunter Anna Lisicki-Hehn, Illustratorin der beiden Bücher, deren Bilder an die Stirnwand projiziert wurden, ebenso über Musik von Michel Sanya Mutambala und von Karimé vorgetragenen Geschichten.

„Waschti und das Widerwort“

Eine aus dem Buch Ester nachempfundene Geschichte hat die Autorin „Waschti und das Widerwort“ betitelt. Die schöne Gemahlin von König Xerxes will seinem Wunsch bzw. Befehl nicht folgen, sich männlichen Festgästen zu zeigen. Der Herrscher erlässt darauf folgendes Gesetz: „Jede Frau muss immer jedem Mann gehorchen. Kein Widerwort darf von ihrer Zunge fallen.“ Von da an sei Waschti keine Königin mehr gewesen: „Aber ich bin immer noch Waschti!“. „Wenn ich das als Kind im Kindergottesdienst gehört hätte, was hätte das mit mir gemacht“, fragte Vecera, die sich als Person of Colour bezeichnet. Damals sei sie als braves, ruhiges Mädchen in der evangelischen Landeskirche aufgewachsen und sozialisiert worden.

Mit Vielfalt aufwachsen und als normal annehmen

Es sei total wichtig, „dass Kinder, die in einer Migrationsgesellschaft aufwachsen, und in der wie hier fast die Hälfte aller Kinder eine internationale Familiengeschichte hat, gleich auch mit mehr Vielfalt aufwächst und diese als normal wahrnimmt“, fordert die Rassismusforscherin einen Wandel nicht nur in „unserer Kirche“, sondern generell in der Gesellschaft. Als ihre damals dreijährige Tochter erzählt habe, dass Gott für sie „männlich, weiß und alt ist“, habe das in ihr etwas ausgelöst. Im Austausch mit Währisch-Oblau habe sich der Gedanke an eine „Alle-Kinder-Bibel“ verfestigt und hätten beide auf Seiten der VEM das Projekt auf den Weg gebracht. Übrigens habe ihre neunjährige Tochter heute ein anderes Gottesbild: Gott ist Gott und weder Mann noch Frau.

„Viele interessierte und dankbare Leserinnen und Leser“

Ruth Atkinson, Leiterin des Neukirchener Verlags, drückte ihre große Freude über das Erscheinen des zweiten Bandes aus. Bereits bei der Vorstellung des ersten Bandes 2023 in Wuppertal sei deutlich gewesen, dass die Idee einer vielfaltssensiblen Kinderbibel erfolgreich sein werde. Schon vor der Auslieferung der ersten Auflage habe man eine zweite geplant, erinnerte sie. „Wir haben gespürt und zurückgespiegelt bekommen, dass es viele interessierte und dankbare Leserinnen und Leser gibt, die auf diese Kinderbibel warten.“ Kurze Zeit nach dem Erscheinen sei es losgegangen mit Gesprächen und weiteren Überlegungen zum zweiten Band mit 28 neuen Bibelgeschichten aus beiden Testamenten.

Glaube ist für alle offen

Das anhaltende Interesse zeige, sagte Atkinson, dass das Bewusstsein für Vielfaltssensibilität, Antidiskriminierung, Multikulturalität und Antirassismus, für Mehrsprachigkeit und Diversität in vielerlei Hinsicht vorhanden sei. „Eltern, Begleitpersonen und Mitarbeitenden in Gemeinden ist es wichtig, diese Botschaften an Kinder weiterzugeben. Sie möchte ihnen vermitteln, dass sie gesehen werden, sie dazu gehören und das Glaube offen für alle ist“, so Atkinson. Sie dankte der VEM und allen Mitwirkenden für die inspirierende Zusammenarbeit, das Ringen um jedes Detail und den wertschätzenden Austausch.

Verlag ist nie in den Prozess reingegrätscht

„Wir sind so froh, mit dem Neukirchener Verlag unterwegs zu sein“, dankte Vecera für die VEM, Arbeitsgruppe und Urheberinnen. Ruth Atkinson habe früh angeklopft und signalisiert, dass die Verlagstüren für dieses diversitätssensible Bibel-Projekt offen stünden. Anderen Verlagen sei „das alles zu brisant und heikel“ gewesen, berichtete Vecera von entsprechenden Erfahrungen. „Gut, den Jesus ein bisschen dunkler, aber das Wort Rassismus ist so ein schweres Wort, das wollen wir Kindern eigentlich nicht zumuten“, fasste sie salopp zusammen. „Im zweiten Band waren wir nochmal mutiger unterwegs. Deswegen ist es schön, dass wir von Verlagsseite ein hundertprozentiges Vertrauen erhalten haben. Ihr seid uns im Prozess noch nie reingegrätscht.“

Bewährtes Konzept weitgehend beibehalten

Das bewährte Ausgangskonzept wurde für die Fortsetzung weitgehend beibehalten: Die Erstellung der Texte und Illustrationen wurde „intensiv von einer divers besetzten Arbeitsgruppe begleitet“, vernahmen die Zuhörenden in der Christuskirche. Zu dieser achtköpfigen Gruppe gehörten Vecera und Währisch-Oblau und neu Heymann. „Auf die erste unserer Kinderbibeln bekamen wir von verschiedenen Menschen ein sehr qualifiziertes Feedback“, erzählte Währisch-Oblau von der Auswahl der fast 30 Geschichten für den zweiten Band. Leute hätten das Konzept total überzeugend gefunden, aber gefragt, weshalb Ester fehle, die erste Genozid-Geschichte der Bibel, warum die Bergpredigt. Und weshalb, zählte sie weitere Punkte auf, „sind alle eure Geschichten so fröhlich, in den Illustrationen lachen die Kinder häufig. Es gibt doch in der Bibel auch Klage und Traurigkeit.“

Darauf habe man in der Gruppe sofort reagiert. Die schwierige Geschichte Davids, die eigentlich schon für den ersten Band geplant gewesen sei, sei wiederum sofort rausgekegelt worden. „Wir hätten nicht den Platz gehabt, David vernünftig zu erzählen“, erläuterte Heymann. „Nicht, weil David eine schlechte Geschichte ist, sondern wir hatten ja auch eine Seitenvorgabe.“ Zudem sei David eine so komplexe Entstehungsgeschichte: „Egal in welche Richtung wir das erzählen, es wird uns auf die Füße fallen.“

Dagegen sei die Aufnahme eines Klagepsalms und von Josef wegen des Prinzessinnenkleides von Anfang an relativ klar gewesen, so Währisch-Oblau. „Uns war wichtig, viele Evangelien-Geschichten aufzunehmen, ebenso wie den Erzählfaden des ersten Bandes. Wir haben miteinander viel überlegt, auch, wie wir Geschichten erzählen. Aber wir waren uns relativ schnell einig, welche Geschichten wir erzählen“, empfand sie die Diskussionen „nicht als sehr kontrovers“.

Lieblingsgeschichten 1

„Alle, ich kann mich da gar nicht entscheiden“, reagierte Währisch-Oblau auf Veceras Frage nach den Lieblingsgeschichten. Dafür könne sie sich mit „wutmutige Witwe“ (aus der Geschichte nach Lukas 18, 1-8), „bei Luther als ´bittende Witwe´ völlig unter Wert verkauft“, auf ein Lieblingswort festlegen. „Wutmutig finde ich einfach total schön.“ Vielleicht sei ihr diese von allen Lieblingsgeschichten die allerliebste, weil es eine wunderbare Geschichte über das nachhaltige, kämpferische und Gott herausfordernde Leben sei. Eine Favoritin sei definitiv ebenso die Geschichte von der „Immer Aufgabe“. Dafür habe Karimé sich „einen theologischen Artikel von mir genommen und dermaßen toll umgesetzt in eine kindgerechte Sprache“, zeigte sich die Pastorin begeistert.

Lieblingsgeschichten 2

Heymann glaubt, ihre/seine Lieblingsgeschichte werde sich im Laufe der Lektüre, Arbeit und des Lebens mit diesem Buch immer wieder verändern. Aktuell, mit Blick auf das Hochfest, sei es aber „Thomas glaubt das nicht“. „Ich liebe diese Geschichte, weil sie das ganz Dichte von Ostern mit all dem Unglaublichen, was Ostern ja ist, erzählt.“ Heymann fasziniert die Zusammenstellung der starken Worte von Karimé über diese unglaubliche Botschaft mit Lisicki-Hehns starkem Bild von der durchbohrten Hand Jesu.

Lieblingsgeschichten 3

„Für mich ist schwierig zu sagen, was meine Lieblingsgeschichten sind, denn der Entstehungsprozess kam zusammen mit der schlimmen Zeit nach dem 7. Oktober 2023. Für mich ist das quasi so wie ein Gesamttext, wo immer wieder wichtige Dinge aufflackern, beispielsweise Widerstand.“ Widerwort sei so ein wichtiges Charakteristikum, oder der Glaube. „Dieses Trotz! Obwohl alles so schlimm ist, trotzdem glauben, die Trotzfahne hochhalten. Also mag ich viele Geschichten sehr gerne.“

Mehrsprachigkeit elementar in einer multidiversen Migrationsgesellschaft

Die Akzeptanz und Ermöglichung von Mehrsprachigkeit sei unheimlich wichtig in einer multidiversen Migrationsgesellschaft, so Vecera. Dieses Thema habe Karimé schon in die erste Kinderbibel gebracht. Die einst als Grundschullehrerin tätige Kinderbuchautorin ist heute auch mit Lesungen an Schulen und in Kindergärten unterwegs. „Dabei heiße ich eigentlich immer alle Sprachen willkommen“, so die Wahlkölnerin. Kindergruppen seien in der Regel sehr divers und mehrsprachig. „In der Regel finden sich mindestens fünf Sprachen in einem Raum“, so die Autorin. Sie stelle fest, dass viele Kinder zweisprachig seien und das Sprachswitchen zum Alltag gehöre. Das widerlege die Mainstream-Erzählungen von der Einsprachigkeit Deutschlands. „Die Realität sehr vieler Kinder hier ist nicht einsprachig. Sie haben mit zwei, drei Sprachen zu tun und das umgibt sie. Die Idee ist, dass ich diese Mehrsprachigkeit immer ein bisschen miterzählen möchte, weil ich es auch poetisch ansprechend finde.“

Gottes Geistkraft beruft und bestärkt auch Frauen

„Eigentlich ist Ester eine wahnsinnig patriarchalische Geschichte, zeigt absolute Männermacht über Frauen. Sie haben nur ein kleines bisschen an Macht, versuchen irgendwie durch zu navigieren und ihren Kopf zu retten“, stellte Währisch-Oblau fest. Karimé erzähle sie aber als starke Frauen, ohne das System zu beschönigen. „Man sieht schon, dass der König sagen kann, du bist keine Königin mehr. Trotzdem kommt Waschti ganz stark rüber.“ Die Theologin glaubt, dass in der Bibel, die in einem patriarchalen Umfeld geschrieben worden sei und viele der Autoren auch patriarchal dächten, sich diese Spur bewahrt habe: Dass es immer wieder ganz starke Frauen gebe, die Gottes Geistkraft beruft, bestärkt und denen sie Aufgaben gebe, aber das dann oft abgeschliffen werde. „In anderen Kinderbibeln wird das nicht hinterfragt, einfach so erzählt, als müsste das so sein“, meinte die Pastorin. „Und hier wird deutlich, es muss nicht so sein.“

Abseits von Rollenstereotypen

Karimé wurde gefragt, was es ihr als feministische Autorin auch vieler weiterer Kinderbücher bedeute, in ihren Geschichten Mädchen und Frauen angemessen zu repräsentieren. „Es ist sehr wichtig für mich, dass ich eine Gegenerzählung zu dem mache“, was generell am einseitigen Kinderbuchmarkt erzählt werde. „Auch wenn mal etwas Besonderes aufblitzt, alternativ ist“, sieht sie einen großen, sehr von Rollenstereotypen geprägten Mainstream. „Insgesamt ist da einfach eine große einseitige Erzählstimme“, bedauert sie. „Ich kenne ja viele Kinder, viele Mädchen, und es entspricht nicht der Realität, was da so erzählt wird.“ Sie erlebe Kinder schon als sehr kraftvoll, klug und durchsetzungsvermögend. „Ich kann gar nicht sagen, dass ich mir das so vornehme, es kommt automatisch, weil es mein Blick auf die Welt ist. Ich nehme Mädchen und auch nonbinäre Kinderpersonen einfach anders wahr.“ Besonders findet die poetische Geschichtenerzählerin, dass sie in der „Alle-Kinder-Bibel“ außerhalb von Theologinnenkreisen eher vernachlässigten Frauenpersonen wie Lydia einen Platz geben könne.

Multiperspektivität: viele Menschen erzählen viele Geschichten

Karimé gab zu bedenken, dass in Deutschland der aus den USA kommende Begriff Diversity ein bisschen unscharf annektiert worden sei. Ursprünglich bedeute er Vielfalt und meine eigentlich ein Teilhabekonzept. „Es ging darum, schwarze Menschen in die Wissenschaft zu bringen.“ Auf die Kinderliteratur bezogen, könne man sagen: „Wir versuchen, mehr marginalisierte Stimmen (…), also diese Multiperspektivität ein bisschen hereinzubringen; dass viele Menschen viele Geschichten erzählen, dass vielleicht dann das Geheimnis der Welt, vielleicht auch der Kindheit ganz facettenreich erzählt wird.“ Dass bei der „Alle-Kinder-Bibel“ umgesetzte Konzept könne nicht bei jedem Kinderbuch angewendet werden, so Karimé. Beispielsweise habe ein Kinderbuch nicht die Aufgabe, zwischen zwei Buchdeckeln alles zu repräsentieren. „Das muss nicht sein. Ein Kinderbuch muss einfach eine tolle Geschichte sein.“ Aber wichtig gerade bei der vorliegenden Anthologie sei, dass Bibelgeschichten für eine ganz große Gruppe stünden.

Nicht nur positive Kritik auf den ersten Band

„Es kamen ja nicht nur Jubelrufe“, sprach Vecera auch negative Reaktionen auf den ersten Band an. Das sei ja alles übertrieben, habe ein Vorwurf gelautet. Und verdrehe man nicht die in einer patriarchalischen Welt entstandenen Geschichten, wenn jetzt zu lesen sei, Frauen würden Widerworte geben und Gott sei queer. Bedenken, dass Darstellungen auch im zweiten Band als theologisch nicht ganz korrekt und insgesamt „Schöngerede“ eingeordnet würden, wolle man selbstbewusst wie offen begegnen.

„Eine andere Perspektive, die sich auch in der Bibel findet“

„Wir erzählen alle Geschichten sehr nah an der Bibel“, reagierte Währisch-Oblau auf (mögliche) Einwände. „Waschtis Widerwort ist schon ein revolutionärer Akt gewesen. Es ist sicher richtig, es gibt auch die anderen Geschichten in der Bibel und wir erzählen in mancher Hinsicht auch einseitig.“ Aber es gebe so viele Kinderbibeln, die einseitig in die andere Richtung erzählten, „dass ich es unproblematisch finde, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine andere Perspektive, die sich auch in der Bibel findet“. Es habe jede Berechtigung, wenn man jetzt eine von unterschiedlichen Erzählweisen sichtbarer mache als sie es vorher gewesen sei. Denjenigen, die meinten, „wir verlassen die Bibel, sind zu weit weg vom Urtext“, rät Heymann, generell nicht mehr Übersetzungen aus dem Altgriechischen oder Hebräischen zu Rate zu ziehen. Diese seien als solche bereits eine Interpretation.

Text: Engelbert Broich

Foto(s): Engelbert Broich

Der Beitrag Zweiter Band der „Alle-Kinder-Bibel“ in der Kölner Christuskirche vorgestellt erschien zuerst auf Evangelischer Kirchenverband Köln und Region.